マルティン・ルターの

宗教改革免罪符批判とプロテスタントの誕生

宗教改革免罪符批判とプロテスタントの誕生

宗教改革とは、16世紀初頭にマルティン・ルターを中心に始まった、カトリック教会の教義や腐敗に対する批判と改革運動です。免罪符の乱用や教会権威の形骸化に反発し、「信仰による救い」や「聖書中心の信仰」が主張されました。この運動によりプロテスタント(新教)が誕生し、ヨーロッパの宗教・政治・社会構造に大きな変革をもたらしました。

免罪符(贖宥状)の発行とその背景

14世紀から16世紀にかけてのルネサンス期、フィレンツェ(※)では、メディチ家が商業と金融で大きな力を持ち、文化や芸術の発展を支えました。1513年、そのメディチ家出身のレオ10世がローマ教皇に就任します。

レオ10世は、カトリック教会の権威を象徴する新しい「サン・ピエトロ大聖堂」の再建を進めました。その内装には、ラファエロやミケランジェロといった、ルネサンスを代表する芸術家の作品が採用される予定でしたが、事業には巨額の費用が必要でした。

※フィレンツェ…イタリア中部トスカーナ地方の都市。15世紀にはルネサンス文化の中心地として栄えました。

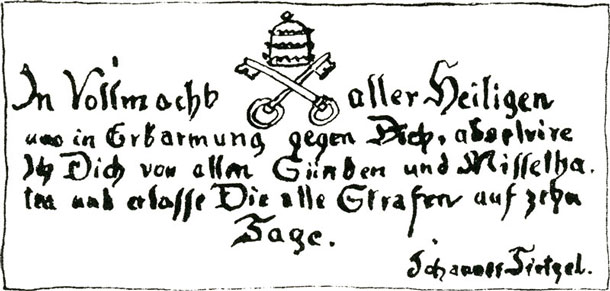

資金調達のため、教皇庁は「免罪符(贖宥状)」の発行(販売)を強化します。これは、特定の条件を満たした信徒が教会から罪の罰を軽減されるという制度に基づき、金銭を寄付することでその証書を受け取れるというものでした。

当時の人々にとって、死後に魂が一時的にとどまるとされた「煉獄(れんごく)」は、罪の償いのために苦しみを受ける恐ろしい場所とされていました。特にペストや戦争の脅威により、日常的に死を身近に感じていた時代背景の中で、「煉獄での苦しみを軽減し、早く天国に行ける」と教えられた免罪符は、心の平安を得るための手段として強く求められました。金銭による寄進で永遠の救いが近づくと信じた人々は、生活が苦しくとも免罪符を購入しようとし、教会の免罪符販売は各地で盛んに行われ、飛ぶように売れました。

「あらゆる聖人の委託と慈悲において、汝のあらゆる罪業を赦免し、刑罰を免除する。」

信仰を蝕んだ「打ち出の小槌」

しかし、教会にとって免罪符は、まるで「打ち出の小槌(こずち)」のように、資金を得るための都合のよい手段となっていきました。免罪符販売は次第にエスカレートし、乱発されるようになります。その結果、本来は悔い改めの象徴であった免罪符は、宗教的な意味を失い、単なる資金集めの手段と化しました。また、民衆にとっても、罪をお金で解決できるという発想は、内面からの真の悔い改めを妨げるものとなり、信仰の本質が損なわれていきました。

ルターの抗議と95か条の意見書

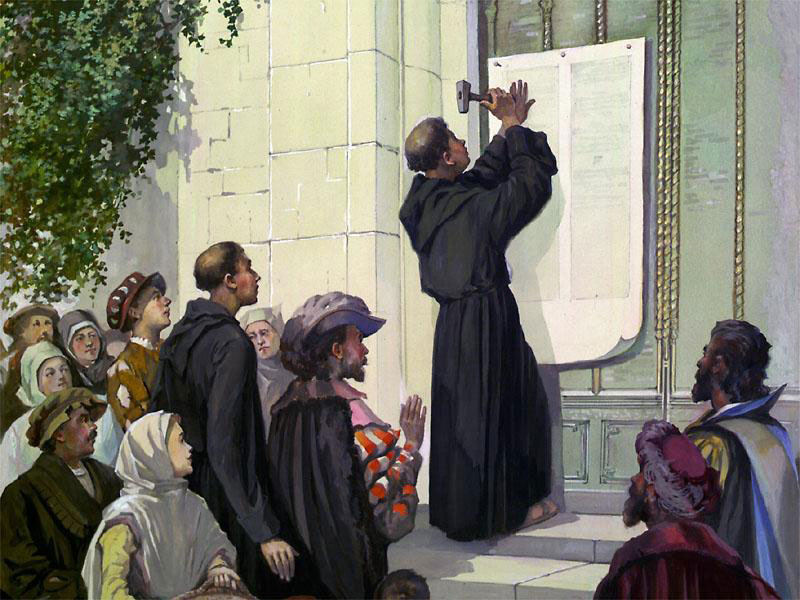

教会の腐敗を訴えるため、95か条の意見書を教会の扉に掲示

こうした免罪符の販売に対し、神学者マルティン・ルター(当時ヴィッテンベルク大学の神学教授)は強い疑念を抱きました。彼は「罪は神との関係の中でこそ赦されるものであり、金銭で買えるものではない。こんなもので罪から解放されるなど、信仰を愚弄(ぐろう)するものだ。」として免罪符制度を激しく批判します。

1517年10月31日、ルターは「95か条の意見書(※)」をヴィッテンベルク大学の教会扉に掲示し、教会の実務や贖宥状の販売に対して公開討論を呼びかけました。この出来事は、後にヨーロッパ全土を巻き込む大きな運動へと発展していく「宗教改革」の第一歩となりました。

※正式には「贖宥の効力についての討論提題」。当初はラテン語で書かれていましたが、ドイツ語訳が瞬く間に広まり、数週間でドイツ全土に知れ渡りました。

宗教改革の始動と活版印刷の力

ルターの主張は、当時登場したばかりのグーテンベルクによる活版印刷技術の力によって、瞬く間にヨーロッパ中に広まりました。

印刷物は、これまで教会や知識人の間に限られていた神学や教義を、一般の人々の手にも届かせる役割を果たしました。ルターの95か条は、ただの一神学者の提起ではなく、大衆を巻き込んだ「宗教改革運動」へと発展します。

1518年10月、アウグスブルクで開かれた帝国会議において、カトリック側のカエタヌス枢機卿はルターに対し、自らの主張を撤回するよう強く求めました。しかしルターはこれを拒否し、公会議による公平な討論の場を要求しました。このやり取りにより、ルターとカトリック教会(ローマ教会)との対立は決定的なものとなっていきました。

※活版印刷の技術が発明されていなかったら、マルティン・ルターの宗教改革は成功しなかったといわれます。

※カエタヌス:カトリック神学者、ドミニコ会修道士

帝国会議と公会議の違い

帝国会議は、神聖ローマ帝国の皇帝が主催する政治的な会議で、諸侯や都市代表が参加し、国内の法律・政策・宗教問題などを協議します。一方、公会議はカトリック教会が開催する宗教的な最高会議で、教皇や枢機卿、司教らが集まり、教義や教会制度、異端問題について決定を下します。ルターは、宗教的な議論には政治ではなく公会議での討論を求めました。

破門と処刑宣告 ─ ルターを救った選帝侯

1519年、ライプチッヒで行われた神学討論会で、ルターはカトリック教会最大の理論家ヨハン・エックの巧妙な論法にはまり、「異端者」とみなされるようになりました。その後もルターは筆を止めることなく、1520年には「ドイツのキリスト者貴族に与える書」「教会のバビロン捕囚」「キリスト者の自由」などの重要な文書を次々と発表し、その思想に賛同する人々がドイツ各地で増えていきました。

この事態に危機感を抱いた教皇レオ10世は、教会の権威が失墜することを恐れ、同年ルターに対して破門を宣告します。さらに翌1521年、ヴォルムスで開かれた帝国会議において、皇帝カール5世はルターに処刑を宣告しました。皇帝の支持も失ったルターは、まさに命を落としかねない状況に追い込まれましたが、支持者であったザクセン選帝侯フリードリヒの手によって救出され、密かにヴァルトブルク城へと匿われることになります。

※「ドイツのキリスト者貴族に与える書」「教会のバビロン捕囚」「キリスト者の自由」は、ルターの宗教改革思想を示す代表的文書として知られています。

※選帝侯:神聖ローマ帝国の皇帝選挙権をもった有力諸侯

聖書のドイツ語訳とプロテスタント誕生

ヴァルトブルク城に匿われたルターは、約1年間にわたり公の場から姿を消し、静かな環境の中で重要な仕事に取り組みました。それが、新約聖書のドイツ語翻訳です。これまでラテン語でしか読むことができなかった聖書を、ギリシャ語原典に基づいて当時の一般民衆が理解できる言葉へと翻訳するという試みは、画期的なものでした。

この翻訳聖書は活版印刷技術の力によって大量に印刷され、広く人々の手に渡っていきます。聖書はもはや教会や司祭だけが扱う特別な書物ではなく、一般の信徒一人ひとりが自ら読み、神の言葉に直接触れることのできるものとなりました。さらに、賛美歌もドイツ語に翻訳され、礼拝や信仰生活そのものが、より日常的で親しみやすいものへと変化していきます。

こうした変化は、信仰のあり方を根底から覆しました。従来の「教会に従うこと」から、「神と向き合う個人の姿勢」へと大きく転換が起こり、「万人祭司(万人が神と直接つながることができる)」という思想も広がります。この流れの中で、カトリック教会の権威や教義に疑問を抱き、ルターの思想に共鳴した人々が集まり、新たな信仰運動が生まれました。

こうして誕生したのが「プロテスタント(※)」です。1529年、帝国会議においてルター派の信仰の自由を否定する決議がなされた際、それに抗議(プロテスト)した諸侯や都市の人々に由来してこの名が付けられました。プロテスタントは、聖書を信仰の唯一の拠り所とし、教会や教皇よりも神との個人的な関係を重視する立場を取ります。

その後、プロテスタントの運動はドイツ国内にとどまらず、スイス、フランス、イングランドなどにも広がり、宗教・政治・文化に多大な影響を及ぼしていきました。こうしてルターの改革は、単なる個人の主張を超えて、キリスト教の歴史を塗り替える一大潮流となったのです。

※プロテスタント(Protestant)=抗議する者。1529年のスペイアー帝国議会で、ルター派の自由を否定する決議に対して抗議(プロテスト)したことに由来します。

宗教改革の政治的影響と教会の衰退

ルターによる宗教改革は、単なる信仰の問題にとどまらず、ヨーロッパ全体の政治構造にも大きな変化をもたらしました。特に当時の神聖ローマ帝国では、皇帝が教皇の権威と結びついて支配体制を維持していたため、教会に対する批判は政治体制そのものへの挑戦でもありました。

一方で、皇帝の支配に不満を持っていた諸侯や地方勢力は、ルターの教えに賛同し、宗教改革を支持します。その中には純粋に宗教的理由からルター派に共感する者もいれば、教会の持つ広大な土地や財産を奪うことで、自らの政治的勢力を拡大しようとする者もいました。

やがてカトリックとルター派の対立は激化し、神聖ローマ帝国内は宗派をめぐる深刻な分裂と混乱に陥ります。この争いは長期化しましたが、1555年に締結されたアウクスブルクの宗教和議によってようやく一応の決着を迎えます。この和議では、ルター派(プロテスタント)の信仰が神聖ローマ帝国内で法的に認められました。

ただし、信仰の選択権が認められたのは個人ではなく、領主に限られており、「領主の宗教が領民の宗教となる(Cuius regio, eius religio)」という原則が制度化されました。これにより、カトリック教会と教皇の支配力は大きく揺らぎ、代わって各地域の国家的自立性が高まっていくことになります。宗教改革は、近代国家の誕生へとつながる大きな歴史の転換点となったのです。

贖宥しょくゆう

西方教会(西ヨーロッパを中心とするローマ・カトリック教会)では、キリスト教徒が洗礼を受けた後に犯した罪は、「告解(こくかい)」― つまり、罪を悔い改め、司祭に告白し、定められた償い(ペニテンス)を行うことで赦されるとされていました。

しかし中世以降、教会の権威によって特別な条件を満たした信徒に対し、その罪に対する償い(罰)を軽減・免除できるという制度が発展し、これを「贖宥(インダルゲンティア)」と呼びます。

この制度は、たとえば聖地奪還のための十字軍に参加した者に対して贖宥を与えたことに始まります。戦争に参加できない信徒も、教会への寄進(金銭の寄付)を行うことで同様の恩恵を受けられるようになり、その証として「贖宥状(しょくゆうじょう)」が発行されました。

やがて贖宥状の販売が金銭目的で濫用されるようになり、これが16世紀の宗教改革を引き起こす大きな要因の一つとなりました。

神聖ローマ帝国しんせいローマていこく

962年、東フランク王国の国王オットー1世がローマ教皇から戴冠を受けたことをもって成立したとされる帝国で、ローマ帝国の後継国家とみなされました。ドイツ地域を中心に、現在のドイツ・オーストリア・チェコ・イタリア北部などを領域に含む、複数の領邦国家の集合体でした。

皇帝は世襲ではなく選挙制で選出され、選ばれた人物は教皇の戴冠(後には自ら戴冠)を受けて神聖ローマ皇帝となりました。これはローマ帝国の伝統とキリスト教の権威を結びつける象徴的な儀式でした。

11世紀頃に最盛期を迎えましたが、次第に地方分権が進み、強力な統一国家ではなく、緩やかな連合体として機能するようになります。

1512年には正式名称が「ドイツ国民の神聖ローマ帝国(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation)」と改称されました。その後、1806年にナポレオン戦争の影響を受けて、皇帝フランツ2世が帝冠を辞し、帝国は約850年の歴史に幕を下ろしました。

NHK高校講座/山川出版社「要説世界史」/いのちのことば社「まんがキリスト教の歴史」/光言社「日本と世界のやさしいキリスト教史」/wikipedia/コトバンク/Heinrich Bornkamm "Luther in Mid-Career"/Alister E. McGrath “Reformation Thought”/Oxford Reference/Britannica