マルティン・ルターの

生い立ち 宗教改革への道

生い立ち 宗教改革への道

マルティン・ルターの誕生

マルティン・ルター

Martin Luther

1483.11.10 - 1546.2.18

マルティン・ルターは、1483年11月10日、ドイツのザクセン地方にある小村アイスレーベンで、父ハンスと母マルガレータの間に次男として生まれました。生まれた翌日、聖マルティヌス(4世紀のトゥール司教)の祝日に洗礼を受けたことから、「マルティン」と名づけられました。

ルターが生まれて半年後、一家は銅鉱で栄える町マンスフェルトへ移住します(※)。父ハンスはもともと農民の出身でしたが、鉱山経営で成功を収め、一定の社会的地位を築きました。

少年マルティンは、マンスフェルトの教会付属ラテン語学校で初等教育を受け、その後13歳で自宅を離れ、マクデブルク、さらにアイゼナハで学問を続けました。

1501年 エアフルト大学に入学(17歳)

1501年5月、17歳のマルティンは、法律家を目指してエアフルト大学に入学しました。初等課程にあたる文学部に所属し、法律の基礎を学ぶとともに、唯名論(ノミナリズム)で知られるオッカムの思想に触れ、「神の啓示こそが信仰の導きである」という教えを受けました。この思想は、後のルターによる聖書中心の宗教改革の土台となります。

マルティンは学業においても非常に優秀で、二年半後には17人中2番の成績で教養学修士(※)を取得。1505年5月には、上級課程である法学部へと進学しました。まさにエリートとして順調な道を歩んでいたのです。

※当時は、神学・法学・医学のいずれかの上級学部に進むためには、教養学修士の学位を取得することが必要条件とされていました。

1505年 路上で雷雨に遭遇(21歳)

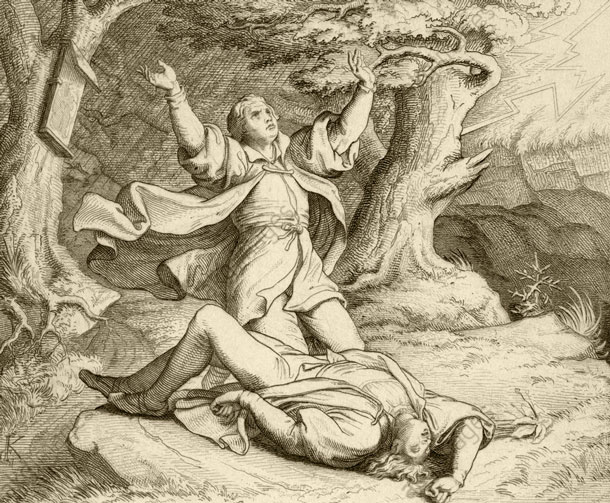

落雷の危急に遭うマルティン・ルター

1505年7月2日、実家(マンスフェルト)に帰省していたマルティン・ルターは、大学のあるエアフルトへ戻る途中、シュトッテルンハイム近郊の草原で激しい雷雨に見舞われました。

このとき彼は、雷鳴と落雷の恐怖に打たれ、「聖アンナ様、お助けください。命が助かれば、私は修道士になります」と叫び、誓願を立てたと伝えられています。後にルターは、この出来事を「自らの意志というよりも、神に強いられるようにしてなされた」と語っています。

そして約2週間後、彼は市内の多くの修道院の中から、厳格な戒律で知られるアウグスチノ会修道院に入門しました。

※聖アンナは、イエスの母マリアの母であり、鉱山労働者や家庭を守る守護聖人として信仰されています。

※マルティンの両親は、息子が結婚して家業を継ぐことを望んでおり、修道院に入ることには強く反対しました。彼は父の同意を得ないまま大学を去り、修道の道へと進んだのです。

1505年 アウグスチヌス修道院に入る(21歳)

アウグスチヌス修道院/エルフルト

1505年7月17日、マルティン・ルターはエルフルトのアウグスチヌス修道院に入門し、1年間の見習い期間に厳しい修行生活を送りました。アウグスチヌス会の基本精神には、「行為によってではなく、信仰によって人は救われる」という教えがありました。これは、のちにルターが唱える宗教改革の中核理念「信仰義認」の萌芽でもあります。

翌1506年秋、彼は正式に修道士として受け入れられ、1507年4月には23歳で「司祭(神父)」の叙階を受けました。

さらに1508年、創設間もないヴィッテンベルク大学に講師として招かれたルターは、それ以降、生涯の拠点をドイツ北部のヴィッテンベルクに移すことになります。

マルティン・ルターの家/ヴィッテンベルク

1510年 ローマを訪問(27歳)

1510年11月から翌1511年4月にかけて、マルティン・ルターはアウグスチノ会の7つの修道院を代表し、修道会の用務のためにローマを訪問しました。

敬虔な信仰心をもって訪れた聖都ローマで、彼が目にしたのは、聖職者たちの堕落、形式主義、そして贅沢に満ちた教会の現実でした。この体験は、ルターにとって大きな精神的衝撃となり、後の宗教改革へとつながる「教会への疑問」の萌芽を生む契機となったとされています。

また同じ頃の1511年、人文主義者エラスムス(ネーデルランド※1出身)による代表作『愚神礼讃(ぐしんらいさん)』※2が出版されました。この書物は、形式化した信仰や聖職者の堕落を痛烈に風刺する内容で、ルターも強い感銘を受けたと言われています。

こうしたローマでの体験と人文主義の影響は、ルターが教会改革に目を向ける大きな転機となったのです。

※1:現在のオランダ・ベルギー周辺地域

※2:『痴愚神礼讃』という訳もある(原題:Moriae Encomium)。

1511年頃~ 塔の体験(28歳の頃)

1511年頃から翌年の夏にかけて、マルティン・ルターは、修道士としての生活にひたすら励み、祈りと善行を重ね、罪を避ける努力を続けていました。しかし、どれだけ努力しても、神の前に自分が「正しい者(義人)」であるという確信を持つことができず、深い不安と絶望に苦しんでいたのです。

そんなある日、ウィッテンベルク大学の学生寮の塔にある図書室で、突如として聖書の言葉の中に光を見出したような霊的体験をします。特に『ローマ人への手紙』1章17節 ─「義人は信仰によって生きる」という言葉の意味が、まったく新しい光のもとで理解されたと彼は後に記しています。

このときルターは、人間が神に義とされるのは、決して自らの善行や努力によるのではなく、ただ「信仰によってのみ」─ すなわち神の一方的な恵みによって与えられるのだという確信に至ります。これにより、彼は初めて魂の平安を得たとされ、この体験がのちの宗教改革の原点となりました。

この体験について、ルターは晩年にこう振り返っています。「昼も夜もこの一節を熟考し、やがて『神の義』とは、神が恵みによって与えてくださる義であると理解したとき、私はまるで天国の門が開かれたかのように感じた」と記しています(1545年『全集』ラテン語序文より)。

この劇的な霊的転換は、「塔の体験(Turmerlebnis)」と呼ばれています。ルターが到達したこの新しい神学的理解は、後に「信仰義認(しんこうぎにん)」と呼ばれ、宗教改革の中核的な教えとなっていきます。

ルターの「塔の体験」は、宗教改革の思想的出発点でした。「人は律法を守ることによってではなく、ただ神の恵みによって信仰を通して義とされる」という理解は、それまでの教会の教えと大きく異なるものであり、後のプロテスタント神学の基盤となっていきます。

※「塔の体験」とは、ウィッテンベルク大学の学生寮にある塔の図書室で、ルターが聖書を読みながら啓示を受けたことに由来する名称です。

1512年 神学教授となる(28歳)

1512年10月、アウグスチヌス修道会の副総長ヨハン・フォン・シュタウピッツの推薦により、マルティン・ルターは神学博士号を授与され、正式にウィッテンベルク大学の神学教授に任命されました。これにより、彼は同大学で聖書の講義を担当することになります。

最初の講義は、1513年夏から1515年秋にかけて行われた『詩篇』に関するもので、続いて『ローマの信徒への手紙』『ガラテヤの信徒への手紙』『ヘブライ人への手紙』などの講義が続きました。

これらの講義の中で、ルターは「塔の体験」によって得られた新たな福音の理解 ─ すなわち、「人は信仰によってのみ義とされる」という「信仰義認」の教えを徐々に深めていきました。

※主な講義の時期:ローマ書(1515年冬~1516年秋)、ガラテヤ書(1516年秋~1517年春)、ヘブライ書(1517年春~1518年春)

1515年 修道院の管区長代理となる(32歳)

1515年、マルティン・ルターはアウグスチヌス修道会において、ザクセン管区の管区長代理(ヴィカリウス)に任命されました。この役職により、彼は複数の修道院を巡回・指導する責任を担うこととなり、修道会内でも重要な地位に就くことになります。

この任務に加え、ルターはウィッテンベルク大学での講義や、地域教会での説教活動、著作の執筆など、多方面にわたる責務を果たすことになり、その活動はますます多忙を極めていきます。

このような現場経験と神学的探求の積み重ねが、やがて彼に教会制度への深い疑念と改革への情熱を芽生えさせる土壌となっていきました。

マルティン・ルターの生い立ち(年表)

ルターは信仰に対して極めて真摯な人物であり、修道士としても非常に厳格な生活を送っていました。自分の罪に対する恐れが強く、祈りと断食を繰り返す日々を過ごしていましたが、それだけに「神の恵みによる救い」に目覚めたときの感動は大きかったのです。大胆で率直な性格も、後に多くの敵を恐れず宗教改革を推進する力となりました。

| 年 | できごと |

|---|---|

| 1483年 | アイスレーベンに誕生 |

| 1501年 | エアフルト大学入学 |

| 1505年 | 雷雨遭遇 → 修道院入門 |

| 1507年 | 司祭叙階 |

| 1510年 | ローマ訪問 |

| 1511年 | 塔の体験(信仰義認の確信) |

| 1512年 | 神学博士・大学教授就任 |

| 1515年 | 修道会の管区長代理に |

※当時(1500年前後)のカトリック教会は、聖職者の腐敗や形式主義が広がり、信仰よりも儀式や献金、聖遺物崇拝が重視されるようになっていました。特に「贖宥状(免罪符)」の販売は、庶民に対して「お金で罪が赦される」といった誤解を招き、大きな問題となっていました。

日本聖書教会「新約聖書」/wikipedia/光言社「日本と世界のやさしいキリスト教史(梅本憲二 著)」/『ルター著作集 第1巻』(教文館)/Luther’s Works, Vol. 34: Career of the Reformer(英訳:Helmut T. Lehmann, Fortress Press)